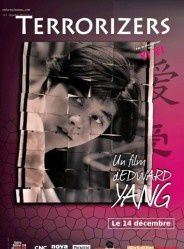

The terrorizers

Film de Edward Yang

Avec Cora Miao, Gu Bao-ming, Wang An

La sortie de "The terrorizers", de Edward Yang, rend compte d'une certaine malédiction ayant pesé sur ce cinéaste prématurément disparu. Pourtant auréolé avec ce film du Léopard d'Argent au festival de Locarno, on peine à comprendre pourquoi Edward Yang est resté dans l'ombre, alors qu'il a été, avec Hou Hsiao-hsien, l'un des fers de lance de la Nouvelle Vague asiatique. Là où Hou Hsiao-hsien a été porté - à juste titre -, au firmament de la reconnaissance internationale, on reste interloqué par l'oubli dans lequel est resté Edward Yang.

Il est bon de prendre la mesure de "The terrorizers" - vu il y a longtemps lors du foisonnement des cycles consacrés au cinéma taïwanais -, à la suite de la rétrospective consacrée à Yang par la Cinémathèque en 2011. Pour se rendre compte que si on a été vite prêts à intégrer l'esthétique d'un Hou Hsiao-hsien, on ne l'était pas encore pour Yang. Comme avec "Mahjong", récemment revu à la Cinémathèque, "The terrorizers" interpelle par sa construction, par cette manière éminemment yangienne de tisser des fils narratifs où viennent se heurter bon nombre de personnages.

Yang, dans son rapport aux personnages, est très éloigné d'un Hou Hsiao-hsien. Quand ce dernier, très tôt (dès "Les garçons de Fengkuei", en 1983) avait mis en place son système esthétique, nourri de matière autobiographique assorti d'une caméra mise à distance des personnages, magnifié avec les films suivants ("Un été chez grand-père", en 1984, "Un temps pour vivre, un temps pour mourir", en 1985, et "Poussière dans le vent", en 1986), Yang s'attelait, lui, à un foisonnement narratif.

Force est de constater la radicale différence des deux compères - qui ont fini par se brouiller - en regardant "The terrorizers" (au titre curieusement affublé d'un "s"). Là où les plans-séquences de Hou faisaient merveille - jusqu'au point-limite des "Fleurs de Shanghaï" - le style de Yang repose sur une animation constante, dont le centre n'est pas l'espace, mais les personnages. En accordant une part quasi-égale à tous ses protagonistes dans "The terrorizers", en modifiant les cadres, en multipliant les espaces dans lesquels ils évoluent, le défunt cinéaste n'en conserve pas moins une fluidité dans sa narration qui vient atténuer sa maîtrise formelle.

Contrairement à Hou, c'est l'humain , avec ses désirs, ses affects, ses souffrances, qui vient dicter au cadre son orientation, lui insuffler sa tonalité. Les espaces multiples observés reflètent la disponibilité psychique de chacun. Il suffit de prendre la séquence la plus éloquente où le jeune photographe transforme littéralement un espace qui ne lui appartient pas : quand, mû par un désir pour une jeune délinquante, il investit l'appartement d'où elle s'était enfuie, et transforme une pièce en chambre noire (Tsai Ming-liang, dans "Visage", son dernier film, se souvient peut-être de cette scène, lorsque Lee Kang-shen se livre à un geste du même ordre, mais plus ritualisé).

"The terrorizers" est ainsi un film de passages, où les nombreuses pièces investies par les personnages sont autant de points où l'on vient exalter ses émotions (le photographe) ou s'exposer au danger (la délinquante qui se retrouve dans les chambres avec des hommes pour les dépouiller). Ces lieux sont tout autant des zones de solitude, de désoeuvrement, propices à une libération des fantasmes en tout genre, comme le mensonge proféré au téléphone par la jeune délinquante à l'endroit de l'écrivaine. Ce cinéma-là, à la mélancolie post-antononienne, entre claustrophobie et incommunicabilité, aura lui-même trouvé des continuateurs : le Tsai Ming-liang, de "Vive l'amour" ou plus près de nous, les films de Sofia Coppola.

Mais l'intérêt principal du film d'Edward Yang réside dans sa manière de rester collé aux personnages, au point, d'un plan à l'autre, de les révéler sous un jour nouveau. Il en est ainsi de la scène où l'écrivaine et son ancien ami, devenus amants, se retrouvent au lit. Lui, sans ses lunettes, elle, les cheveux défaits, irradient soudain d'une beauté étrange ; la surprise du dévoilement des visages est à l'image de l'attention qu'Edward Yang leur porte : profonde, généreuse, étendue.

/image%2F0998802%2F20220211%2Fob_3ba29e_le-havre.jpg)